僕の7.5畳の秘密基地へようこそ。動画で語りきれなかった「最高の音」と向き合うための全アイテム。

※Amazonのアソシエイトとして、[longtailang]は適格販売により収入を得ています。

皆さん、こんにちは!フィンガースタイルギタリストのロン・タイランです。

先日、僕のYouTubeチャンネルで公開したルームツアー動画「【ルームツアー】7.5畳に理想を詰め込む!ギタリストの音楽制作部屋(秘密基地)を大公開」をご視聴いただいた方々、ありがとうございました。もちろん高評価ボタンは押してくれましたよね?笑

マジで押してくれよな!!

正直、自分の部屋を丸ごとお見せするのは少し照れくさい気持ちもあったのですが、作っていてテンションが自然と上がっていき、完成して公開した現在、本当に良かったと心から思っています。

そして同時にこうも思いました。 **「動画だけじゃ、僕のこだわりの半分も伝えきれていない!」**と。

動画では伝えきれていない、なぜ数多ある製品の中から「これじゃなきゃダメだったのか」という、それぞれのアイテムにまつわる僕なりのストーリーが沢山あったりします。

そこで今回はブログという形で動画の“完全補足版”をお届けしたいと思います。これは単なるアイテム紹介ではありません。僕が「最高の音」と向き合うために試行錯誤の末に辿り着いた「今の僕にとっての最適解」の全貌です。

この記事があなたの部屋作りや機材選びの旅路で何か一つでもヒントになればこれほど嬉しいことはありません。まぢで。

僕が部屋作りで大切にしている、たった2つのこと

ブログを始める前に、僕の全てのアイテム選びの根幹にある哲学を共有させてください。それは、とてもシンプルな2つのことです。

- 最高の音と向き合うための「哲学」を持つこと

- それに満足せず、常に「進化」させ続けること

ただ流行っているから、ただスペックが高いから、という理由でモノを選ぶことはないっす。自分の音楽、自分の創作活動にとってそれは本当に必要なのか?僕を次のステージへ引き上げてくれる存在なのか?常に自問自答しながら、この秘密基地のアイテムを選んできました。こだわりの少数精鋭だと思っています。

僕にとって部屋作りは、音楽活動、そしてロン・タイランの活動そのものなのです。

司令塔 – 身体とインスピレーションを繋ぐデスク周り

この部屋の司令塔であり、僕が最も長い時間を過ごすのがこのデスク周りです。だからこそ、ここには一切の妥協がありません。

【FlexiSpot EF1PRO】なぜギタリストに「昇降デスク」が必要不可欠なのか?

「昇降デスクって腰痛対策とか健康のためのものでしょう?」

そう思っている方も多いかもしれません。もちろんそれも大きなメリットですが、僕がこれを選んだ理由はもっと音楽的な、パフォーマンスに直結するものです。

動画でもお話ししましたが、僕は**「ライブで立ってギターを弾くなら、普段の練習も立ってやるべき」**と考えています。座って練習したフレーズが、いざ立って弾いてみると「あれ、何か弾きにくい…」と感じた経験はギタリストなら誰しもあるのではないでしょうか。身体の角度、ギターの高さ、目線。その全てがパフォーマンスに影響します。

このFlexiSpotのデスクがあれば、ボタン一つで練習モードに移行できます。スーッと静かにデスクが上がっていき、いつもライブで演奏するのと同じ高さにギターを構える。その瞬間に意識が「練習」から「本番」へと切り替わるんです。

昨今のエフェクターはパソコンで音作りをするものも増えました。立って弾きながらパラメータを調整する際もいちいち座らなくていいのです。

そしてもちろん、動画編集や作曲といった長時間のPC作業の際は、座って自分の身体に完璧にフィットした高さで集中する。この**「静と動」の切り替えをシームレスに行える**ことが、僕のクリエイティビティを支えてくれています。

正直、一度この快適さを味わってしまうと、もう普通のデスクには戻れません。身体の負担を減らすだけでなく、クリエイティブな「オン/オフ」のスイッチとしても機能する。 これは単なる家具ではなく自己投資としての価値が非常に高いアイテムだと断言できます。

- こんな人におすすめ!

- 僕と同じように、スタンディングでのパフォーマンスを重視するミュージシャン

- 長時間のデスクワークで身体の負担や集中力の低下を感じている全てのクリエイター

- 部屋のスペースは限られているけど、作業と趣味のメリハリをつけたい方

【Stream Deck XL / XPPen ACK05】僕がショートカットデバイス無しでは作業できない理由

クリエイターにとって「時間」は「命」そのものです。タイパタイパタイパタイパ!!!!!パッタイ食べたい!!!

僕は、キーボードとマウスの間を何度も往復するような、思考を中断させる単純作業が本当に苦手で…。そのストレスから解放してくれたのが、この2つの“効率化の鬼ガジェット”でした。

Stream Deck XLは、もはや僕の右腕です。いや、左手デバイスなので左腕ですね。もはや左腕。

よく使うソフトの起動はもちろん、特定のプラグインの呼び出しなどを全てボタン一つに割り当てています。指先一つで複雑な操作が完了する。これによって生まれる時間的な余裕が、クリエイティブなアイデアを練るための貴重な時間になるんです。

》Elgato Stream Deck XLを詳しく見てみる

そして、XPPen ACK05は、特に動画編集の「編集」フェーズで輝きます。左手でこのデバイスを操り、右手でマウスを操作する。動画編集ソフト(DaVinci Resolve)で多用する「リップル削除」や「クリップの分割」、さらに秀逸なのがジョグダイヤルです。これを指でくるくる回すだけで、タイムラインを1フレーム単位で直感的に移動できる。この感覚は、一度体験すると病みつきになります。カット編集の精度とスピードが、劇的に向上しました。まぢおすすめ。

- こんな人におすすめ!

- 動画編集、音楽制作、イラスト制作など、ショートカットを多用する方

- 毎日のPC作業で「もっと効率化できないかな…」と少しでも感じている方

- 配信活動をされていて、シーン切り替えなどをスマートに行いたい方

》XPPen ACK05 ワイヤレスショートカットリモートを詳しく見てみる

音の心臓部 – Prism Soundから乗り換えた僕が語る、Zen Quadroの真価と使いこなしのコツ

音の入り口であり、僕のギターサウンドの心臓部となるオーディオインターフェース。ここは僕が機材選定において最も時間をかけ、悩み抜いた部分です。

【Antelope Audio Zen Quadro】Prism Sound Lyra1を超えた「僕にとっての最適解」

何を隠そう、僕がこのZen Quadroの前に長年愛用していたのは、多くのプロフェッショナルがリファレンス機として使用するPrism SoundのLyra1でした。そのクリアで解像度の高いサウンドは、まさに最高峰。僕の作品作りを力強く支えてくれる、絶対的な信頼を置く相棒でした。

「ではなぜ、その最高の機材から乗り換えたのか?」

当然、そう思われますよね。Lyra1のサウンドは本当に素晴らしかった。しかし、僕の制作スタイルが進化するにつれて、インプットとアウトプットの数が少し物足りなくなってきた、という現実的な課題がありました。

そこで後継機を探し始めたわけですが、正直、Lyra1からの乗り換えなので、音質面ではある程度の妥協も覚悟していました。

そしてさらに本音を言うならPC上のソフトに縛られないハードで完結するデジタルミキサーのようなものが良かった。感覚派なもんで。

しかし、色々考え抜いた結果Zen Quadroをゲットして初めて音を出した時…本当に、マジでびっくりしたんです。まぢで。

思わず声が出ました。「え、音がええやんけぇ…!」と。 正直に言って、僕個人の耳にはLyra1を凌駕しているとさえ感じています。この価格帯で、あのリファレンス機を超える瞬間があるのかと、その事実に衝撃を受けました。圧倒的なコストパフォーマンスです。

さらに嬉しい誤算だったのが、その形状です。今流行りの、大きなボリュームノブが上面に鎮座したデスクトップスタイル。 これが本当に使いやすい。おかげで、これまでモニター音量の微調整に使っていたMackieのBig Knob Passiveが不要になりました。 デスクの上がさらにスッキリし、音量調整もより直感的に行えるようになったのです。

ここで少し正確にお伝えしたいのですが、僕が言う**「癖」と「不具合」は全くの別物です。 Macに移行してから、音途切れや認識不良といった制作を中断させる致命的な『不具合』は一度も経験していません。安定性という意味では、信頼を置いています。 一方で、Antelope Audioのソフトウェアが持つ独特の設計思想、つまりプロの現場でのあらゆる要求に応えるための非常に自由度の高いルーティング機能などがもたらす、操作上の『癖』**は確かに存在します。これはMacにしても変わりません。 しかし、それは欠点ではなく、この機材が持つポテンシャルの裏返し。この『癖』を理解し、乗りこなした先に、他の機材では到達できないサウンドの世界が待っている。僕はそう確信しました。

ただ一つ、本当に個人的な好みを言うなら…このノブがカチカチと段階的に動くステップ式ではなく、ぬるーっとした抵抗感のある重トルクの無段階ノブだったら、完璧だったす。まあ、これは本当に些細な、僕個人のフェチみたいなものです。

- こんな人におすすめ!

- 複数の楽器やマイクを接続したいが、音質は絶対に妥協したくない方

- コストパフォーマンスを重視しつつ、プロレベルのサウンドを求める方

- デスク上で直感的に音量操作を完結させたい、全てのデスクトップミュージシャン

》Antelope Audio Zen Quadro Synergy Coreを詳しく見てみる

音の出口 – なぜ僕はあえて「フルレンジスピーカー」を選ぶのか? その音楽的哲学のすべて

最高の音で録音できても、それを正確に再生できなければ意味がありません。モニタースピーカーは、音の出口であり、僕の判断基準そのもの。ここで僕が選んだのは、特定のブランドや流行りではなく、**「フルレンジスピーカー」**という方式そのものです。

僕がその上で選んだ機材がフルレンジスピーカーのAMATERAS 9012M-AmpSETです。

これはスペック上の周波数レンジよりも、音楽的なリアリティと時間軸の正確性を優先した、僕なりの極めて意図的な選択であり、僕の音楽哲学の根幹に関わる部分です。

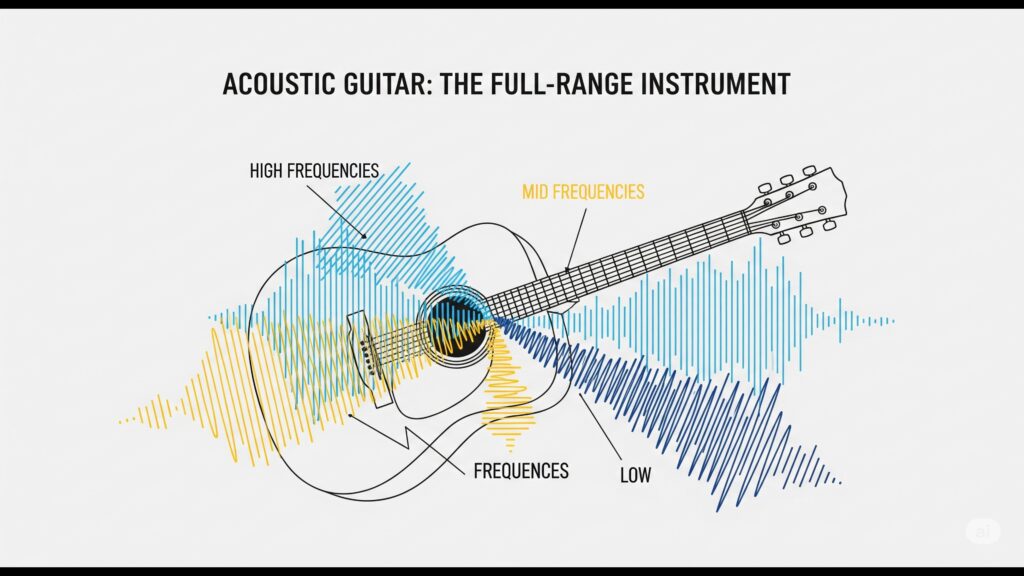

アコースティックギターと「点音源」の共鳴

僕の考えでは、アコースティックギターは、トップ/サイド/バックが複雑に作用し一体となって響きを生む、いわば**「生身の点音源」です。 その音響的な振る舞いを最も忠実に捉えるには、同じく単一のドライバーで駆動される「点音源」であるフルレンジスピーカーが最適解**だと考えているわけです。

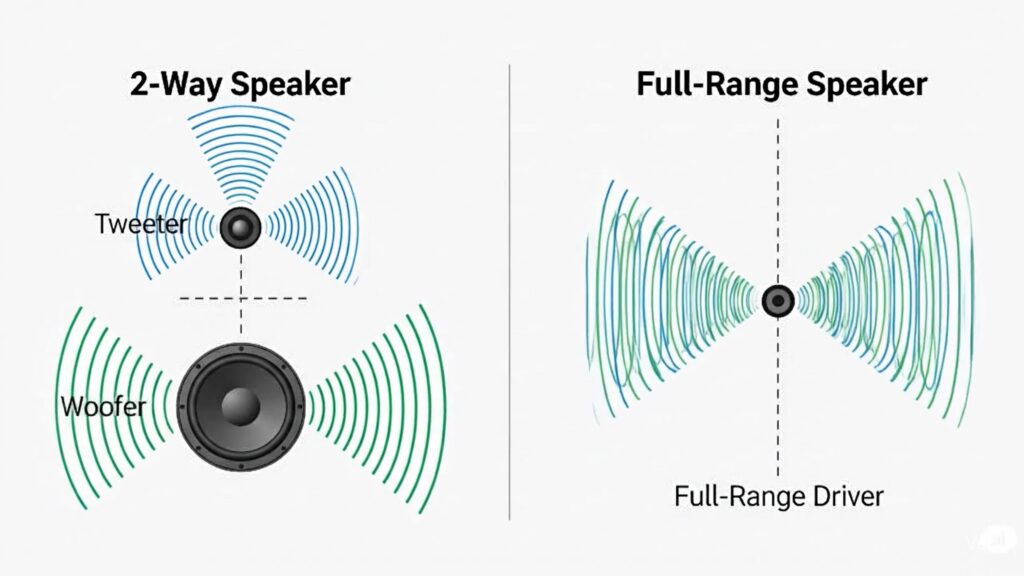

マルチウェイの宿命「位相回転」と、失われる時間軸の情報

ツイーター(高音域)、スコーカー(中音域)、ウーファー(低音域)と複数のユニットで構築された、いわゆるマルチウェイスピーカーには、クロスオーバーネットワークという帯域を分割する回路が不可欠です。そして、これには物理的な宿命があります。帯域分割時に、必ず**「位相回転」**という音のズレが生じてしまうのです。

この物理的なズレが、アタックの頂点、サステインの減衰、ハーモニクスの繊細な倍音構成といった時間軸情報の歪み、つまり**「音像の滲み」や「トランジェントの鈍り」**に繋がります。

僕がプレイするフィンガースタイルにおける、指先のタッチの微細な強弱やゴーストノートの存在感、ボディヒットの鋭い立ち上がりといった表現は、まさにこの時間軸の正確性にこそ宿るもの。 フルレンジスピーカーには、その原因となるクロスオーバーが存在しないため、位相的に極めてピュアです。僕が演奏に込めた意図が、一切の曇りなくダイレクトに耳に届く。この感覚こそ、僕が何よりも重視する点です。

アコギの美味しい部分は「中音域」にこそある

アコースティックギターの基音(弦そのものの音の高さ)は、最も低い6弦開放(E2)で約82Hz、一般的な20フレットの1弦最高音でも約1kHzです。つまり、「音楽のメロディやハーモニーの根幹」をなす美味しい部分は、性能の良いフルレンジドライバーが最も得意とする中音域にすっぽりと収まるのです。

もちろん、超高域のエア感や、地を這うようなサブベース領域の再生能力といった周波数レンジの広さでは、高性能なマルチウェイスピーカーに軍配が上がります。しかし、ソロギターという音楽において、その両端の極端な再現性よりも、音楽の骨格を成す中音域の密度と、位相の完璧な整合性の方が遥かに重要だと、僕は解釈しました。

日本の宅録環境との、驚くべき相性の良さ

そしてもう一つ。フルレンジスピーカーは構造上、大音量を出すと歪む傾向にありますが、これが日本の住環境に驚くほどマッチしているのです。 近隣への配慮や部屋の音響特性から、そもそも大音量を出しにくい僕たち日本の宅録環境。スピーカーが最もリニアに、気持ちよく鳴ってくれる小〜中音量こそが、まさに宅録モニタリングの主戦場です。

小音量でも音像がボヤけず、深夜の繊細なミックス作業でもその正確性を保てるのは、クロスオーバーを持たないフルレンジならではの、非常に大きなメリットなのです。

広大な周波数レンジをあえて犠牲にしてでも、演奏の核心である**「時間軸情報の完璧な再現性」**を得る。それが僕のモニタリング哲学というわけです。

- こんな人におすすめ!

- アコースティック楽器の生々しい響きや、演奏のニュアンスを重視する方

- 音の定位や奥行き感を正確に把握し、ミックスの精度を高めたい方

- 日本の住環境に合った、小〜中音量でも最高のパフォーマンスを発揮するスピーカーを探している方

最大のこだわり – 賃貸の壁を傷つけずに“育てる”城壁「Music Wall」

さて、この部屋の主役であり、僕の最大のこだわりが詰まったDIYのMusic Wall(壁掛けギタースタンド)です。

「壁に穴を開けられない…」その絶望から生まれた、僕なりのDIY革命

賃貸に住むクリエイターなら、誰もがこの壁にぶつかるでしょう。「ギターを壁に飾りたい」「機材をスマートに収納したい」、でも「壁に穴は開けられない…」。僕も長年、このジレンマに悩まされてきました。

そこで出会ったのが、平安伸銅工業の**「ラブリコ(LABRICO) DIY」**。2×4材を床と天井で突っ張らせる製品は他にもありますが、僕がこれを選んだのは「耐荷重40kg」という圧倒的な安心感でした。大切なギターや機材を預けるわけですから、ここは絶対に妥協できません。

そして、ただ柱を立てるだけでは面白くないんじゃーい!スチールラックと組み合わせることで、収納とディスプレイを完全に一体化させる。この「会心のアイデア」によって、僕の秘密基地は完成しました。

この「Music Wall」がもたらしてくれたメリットは、計り知れません。

- 未来を縛らない「自由度」 引っ越しや模様替えの自由はもちろん、僕自身の未来も縛りません。万が一、僕が音楽以外の趣味に目覚めたとしても、この柱たちはギターハンガーを外し、棚板やフックをつければ、全く別の役割を担ってくれるでしょう。

- 空間の価値を高める「役割の再発明」 ただのデッドスペースだった縦空間が、僕の愛機たちを飾るギャラリーになる。この「空間の価値が変わる瞬間」は、DIYの醍醐味です。限られた7.5畳を、何倍にも広く感じさせてくれます。

- アイデア次第でどこまでも広がる「無限の拡張性」 この柱は、僕の創造力を掻き立てるキャンバスです。動画で紹介したケーブルフックやヘッドホンハンガーだけでなく、例えば小型のプロジェクターを設置してアート映像を流したり(?)、観葉植物を飾って癒しの空間にしたり…。アイデア次第で、この城壁はどこまでも進化していきます。

「既製品に満足できないなら、自分で作ればいい」 このDIYは、僕にその楽しさと可能性を改めて教えてくれました。

- こんな人におすすめ!

- 賃貸で壁に穴を開けられず、収納やディスプレイを諦めている方

- 自分のスタイルに合わせて、自由にカスタマイズできる収納が欲しい方

- 限られたスペースを最大限に有効活用したいと考えている方

》平安伸銅工業 LABRICO (ラブリコ)を詳しく見てみる

※安全に関するご注意 動画内で紹介している背の高いラックやDIYの構造物については、地震の際に転倒する危険性があります。同様のDIYを試される際は、必ず天井や壁に固定する、市販の突っ張り棒式・L字金具などの転倒防止グッズを併用するなど、ご自身の判断と責任において、万全の地震対策を講じていただきますようお願いいたします。

最後に:この城は、まだ完成しない

ここまで長い時間、僕のこだわりに付き合っていただき本当にありがとうございました。

今回ご紹介したアイテムたちは、あくまで「今の僕にとっての最適解」です。そして僕が「進化し続ける」と決めている以上、この部屋もまた、明日には違う姿になっているかもしれません。

この秘密基地は僕と共に悩み成長し、新しい音楽を生み出していく最高の相棒です。

このブログが、あなたが自分だけの「秘密基地」を作り上げる旅の中で、頼れる地図のような存在になれたなら、本当に嬉しいです。

今後もYouTubeやSNSで、この城の進化の過程や、新しいアイテムの話をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして、また僕の秘密基地に遊びに来てくださいね。

それでは。

ロン・タイラン