はい、ご無沙汰しております。

今日は軽めのジャブブログです。

ピックアップの話ですね。Xにつぶやいたところ、なかなか反応もよく自分的にも良い文章が書けたので

こちらにコッピーぺします。

アコギのピックアップ探しの旅、その終着点となり得る福音について語らせてほしい。

もしサウンドホールに取り付けるマグネティック・ピックアップを探しているなら 結論から言います。

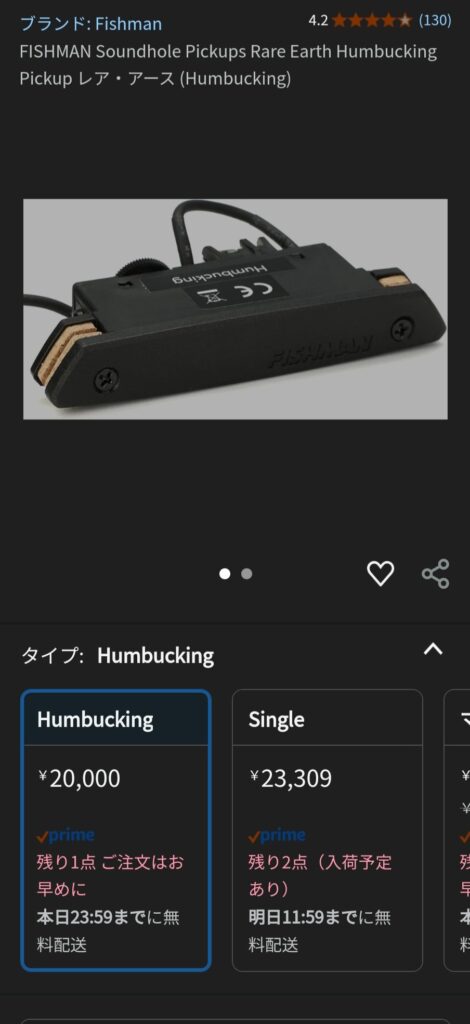

Fishman『Rare Earth Humbucker』が現状、ひとつの完成形です。

Amazonで状態の非常にいい中古個体が2万円で売ってるんだよね!安すぎる!!

では、なぜぽっくんがここまでこのピックアップを「最強」と断言するのか。

その核心は「アクティブ回路がもたらす圧倒的なノイズ耐性」にあります。

少し専門的な話をします。

電池を使わないパッシブ・ピックアップの信号は「ハイ・インピーダンス」という非常に繊細で無防備な状態なのです。

この信号がケーブルを長く引き回されると、外来ノイズをアンテナのように拾い、さらにケーブルの静電容量によって高音域が減衰してしまう。これが「音がこもる」「ノイズっぽい」と感じる原因なんです。

だからパッシブ信者は、いかに良質なバッファーやプリアンプに「最短距離で」接続するかに心血を注ぐことになる訳です。

だが、このRare Earthはどうだろう? ピックアップ本体にプリアンプ(バッファー回路)が直付けされているじゃねーか。

つまり、弦振動から生まれた最もピュアな信号が、外部ノイズに汚染される前にピックアップ直下で増幅され、「ロー・インピーダンス」という屈強な信号に変換される訳です。

ノイズが入り込む隙を構造的に排除している。この設計思想が、まずもってクレバーなのでゲス。

その上で、このモデルはハムバッカー。逆相のコイルを二つ重ねることでハムノイズをキャンセルする構造は、それ自体がノイズへの解答になります。さらに、強いピッキングでも音が潰れにくいヘッドルームの広さを持ち、ダイナミクスを忠実にアウトプットしてくれる。

「待ってくれ。俺はパッシブ・ピックアップと、選び抜いた高級プリアンプの組み合わせで”音作り”がしたいんだ!」

その気持ち、痛いほどわかる。 つらたん。

だが、胸に手を当てて考えてみてほしいです。アコギ用プリアンプに、そこまで明確で、再現性のある「理想の音」を持っていますか? 大抵の探求者は、カタログスペックとにらめっこし、YouTubeで比較動画を漁る。 でも思い出してほしい。 画面の向こうの音は、マイクの種類、位置、部屋の反響、ADコンバーターの質…無数の変数によって化粧された音なんです。圧縮された音源の上で、本当に求めた音を見つけられると信じているんですか?

アコギのピックアップとプリアンプの世界は、一度踏み込んだら抜け出せない”魔境”であり、底なし沼なんです。 それなら答えはシンプルです。 当てのないカタログサーフィンや正解のない動画巡りに貴重な時間を溶かすよりも、設計思想の優れたアクティブPUで「一発回答」を出す。 これが最も潔く、賢い選択ではないんじゃないでしょうか?

物欲という名の邪念を捨て、そのリソースを練習に全振りして爆死してください。

そもそも、このRare Earthはプロの愛用者も極めて多い。その事実がサウンドのクオリティを何より雄弁に物語っていますよね? こんなピックアップが中古で2万円ですぞ?

最後に競合製品についても少しだけ触れておきます。

L.R.BaggsのM1 ActiveやM80、TakamineのTri-AX。

これらは弦振動以外のボディの鳴りも拾う「ボディ・センシング技術」が売り。

しかし、個人的にはそのパーカッシブ音のクオリティに疑問符がついちゃう。 中途半端に「コンコン」という音が入るくらいなら、弦振動はマグネット、ボディヒット音はコンタクト・ピエゾ、と役割を分ける「デュアルソース」を組むべきだと思ってます。 というかそれが今はスタンダードじゃない?

餅は餅屋、これに尽きる。 (…と偉そうに語るぽっくんも、長らくTri-AXを使っている。安かったんだもん!)

ぽっくんがある程度の時間と投資を重ねて辿り着いた、ひとつの結論です。 「ピックアップ、どれ買えばエエねん…」と沼の前で立ち尽くしているギタリストの、道標になれば幸いなんだよな。